教職調整額の財源は…たぶん「どこにもない」!?

教職調整額の話題になると私たちの働き方、特に勤務時間外に働いている時間に注目が集まります。

そこで、今回も全教勤務実態調査をもとに、私たちの時間外勤務について考えます。

時間外勤務の時間を試算してみたら…

全教勤務実態調査によると、私たちの業務に必要な時間は10時間16分です。

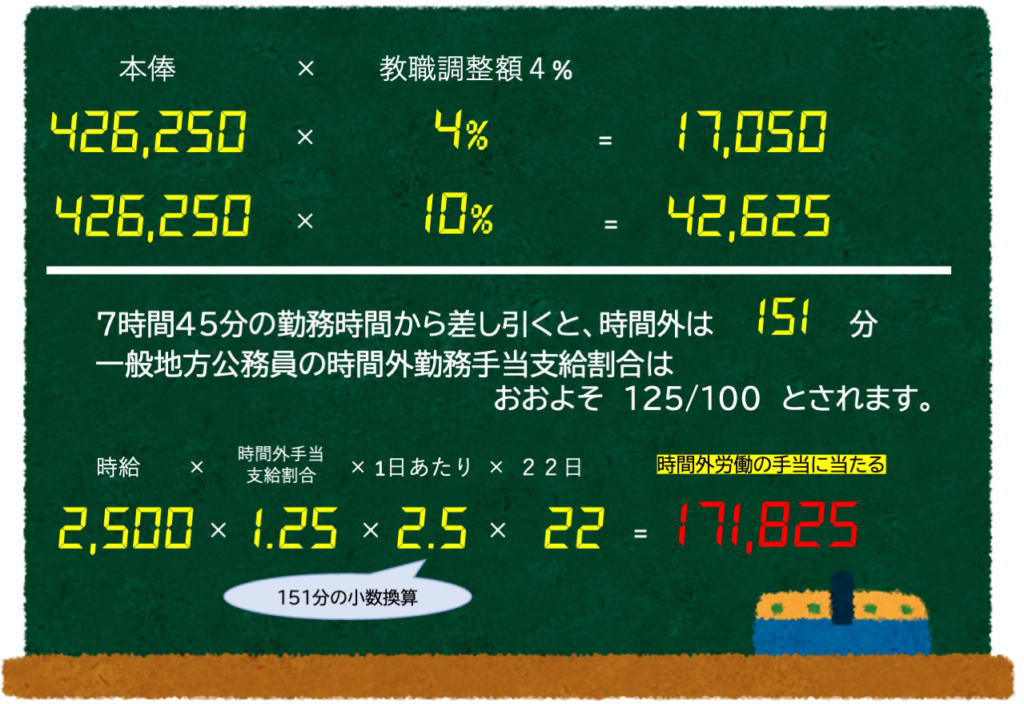

勤務時間7時間45分から差し引くと、時間外に働いている時間は2時間31分となります。

仮に「一般地方公務員の時間外勤務手当」が支給されるとして、時間外勤務部分は支給割合が「125/100」となります。時給計算上では2時間31分を1.25倍して「3時間8分」として扱われます。これを22日間続けると4136分となり、約69時間分(68.9・・・時間)となります。

これはあくまで時給換算の話です。ただ、昭和41年に「8時間」の残業時間を「4%」と家庭したならば、「69時間」は「34.5%」にあたります。

図にあるように、さらに1時間の時給を金額に換算して試算すると割合はさらに高まります。

財源はどこにある? たぶん「どこにもない」

報道では、中教審が教職調整額を10%に上げることを検討しているとあります。

同時に、担任手当や主任教諭などの制度化によりメリハリある給与構造の導入を検討しているという報道もあります。

果たして、こうした財源はどのように確保されるのでしょうか。答えは「確保されない」ようなのです。

中央教育審議会・初等中等教育分科会「質の高い教師の確保特別部会」の配布資料には次のような文言があります。

教員の処遇改善を行う場合、「安定的な財源を確保」(骨太2023)することが前提とさ れており、文科省施策全体の歳出・歳入両面の見直しにより財源を捻出する必要。

https://www.mext.go.jp/content/000292567.pdf

解釈の仕方によりますが、「文部科学省の予算の中でやりくりしなさい。財務省は新たに財源を増やさないよ」と読み取れます。

このことから、全教職員の給与を下方修正し、そのうえで教職調整額の差額分や新たに作った職や手当の財源をまかなうということが予想できてしまいます。

私たちが願うのは、誰もがしあわせに思える学校づくりです

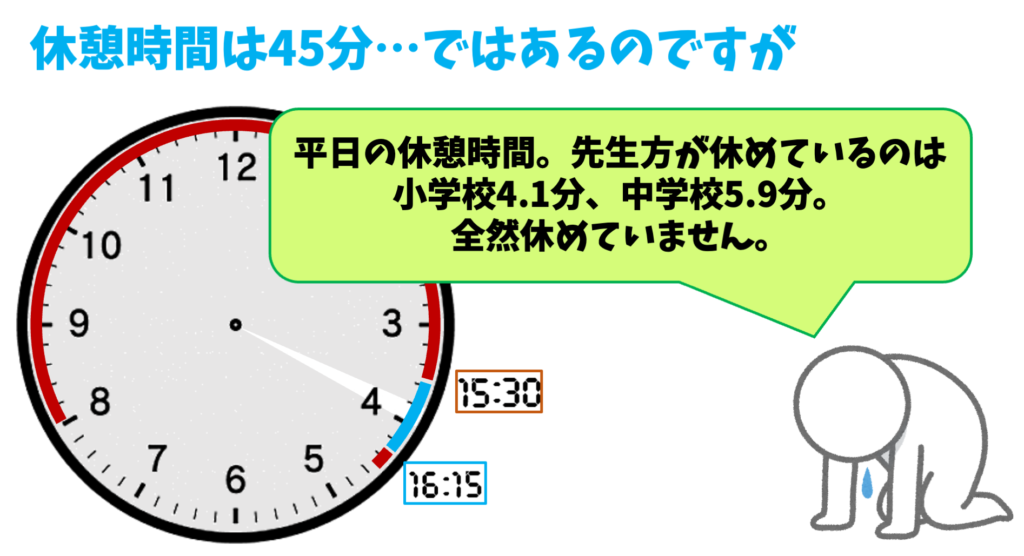

子どもたちが15時半まで学んでいて、休憩時間もなく会議や研修をしたらそれだけで勤務時間が終わっている―――学校はそんな現状にあります。年間の標準時数や学習指導要領の問題が関連しているともいえます。中学校では部活動問題もあります。

ただ、本質的には共に働く先生の数が増えたらということです。正規の教員定数が増えることで、働き方が改善すること、そうすることで学校という場所が先生方にとって、しあわせな場所であり続けることができるよう、運動を進めます。